|

mercredi 26 août 2020

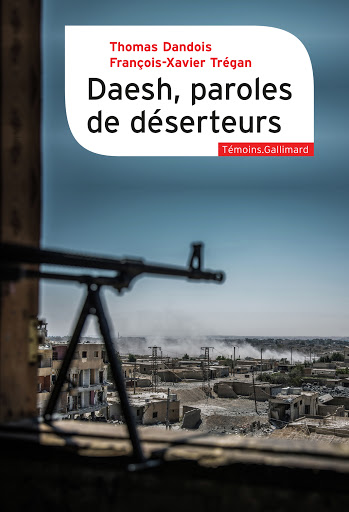

Thomas DANDOIS et François-Xavier TREGAN, Daesh, paroles de déserteurs, Paris, Gallimard, 2018, 180 p.

lundi 24 août 2020

Delphine MINOUI, Les Passeurs de livres de Daraya. Une bibliothèque secrète en Syrie, Paris, Seuil, 2017, 158 p.

Voici un des livres qu'il me tardait le plus de ficher, ce qu'il m'était très difficile de faire avec le suivi quotidien de la propagande de l'Etat islamique et mes autres activités... je le lisais, je le relisais, et je me désespérais de ne pas pouvoir prendre le temps d'en faire une fiche de lecture. C'est désormais possible !

Daraya évoque pour moi un souvenir : celle d'une vidéo montrant un char T-72 du régime syrien détruit, dans une explosion impressionnante, par un tir de RPG-29. Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler sur ces documents, et de vérifier que cela se passait bien à Daraya. Mais cela m'avait marqué, quelques mois avant que je ne commence mon travail sur le conflit syrien, en août 2013.

Delphine Minoui, reporter au Figaro, est tombée par hasard, sur Facebook, à l'automne 2015, sur une photo de la bibliothèque de Daraya. A force de recherches, elle finit par retrouver l'auteur de la photo, Ahmad Moudjahed. L'entreprise à laquelle il participe est sans doute l'une des plus emblématiques de la "troisième voie" que beaucoup ne veulent pas voir, ni entendre, celle de la révolution syrienne, contre le régime de Bachar el-Assad, et loin des djihadistes. A distance, elle va donc échanger avec les militants de la localité, afin d'écrire un livre qui, espère-t-elle, rejoindra un jour les rayons de cette bibliothèque clandestine.

Ahmad, 23 ans, étudiant en génie civil, rejoint la révolution à ses débuts, et reste dans sa ville d'origine, soumise au blocus par Damas en novembre 2012. C'est à la fin 2013 que vient l'idée aux militants de Daraya de créer une bibliothèque : ils trouvent de nombreux ouvrages dans les ruines des bâtiments pulvérisés par les barils explosifs lâchés par milliers des hélicoptères du régime syrien. Alors, ils les récupèrent, les restaurent, les classent dans cette bibliothèque improvisée dans le sous-sol d'un bâtiment. En n'oubliant pas d'indiquer pour chacun à qui il appartient vraiment - un pied-de-nez au pillage indiscriminé que le régime syrien, lui, n'hésite pas à pratiquer. Ahmad, fier de sa bibliothèque, envoie à la journaliste une vidéo du lieu avec en fond sonore la musique du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.

Delphine Minoui peut aussi parler à Abou el-Ezz, le directeur de la bibliothèque, qui avait été récemment blessé par l'explosion d'un baril explosif. Jeune, comme Ahmad, il voit dans ce projet un défi lancé au formatage de la pensée par le clan Assad. Les lecteurs avalent de tout : des romans à Ibn Khaldoun, de Proust au Petit Prince.

Si Damas s'acharne sur Daraya à coups de barils explosifs, c'est que l'endroit a son histoire de résistance. A la fin des années 1990, un groupe d'une trentaine d'activistes, les Shebab de Daraya, avaient commencé à organiser des actions publiques pour critiquer, implicitement, le régime syrien. Ils sont finalement arrêtés au début du règne de Bachar, qui a succédé à son père en 2000, après les manifestations suite à la guerre en Irak de 2003. Muhammad Shihadeh, que les jeunes surnomment "Ustez" (le professeur) en raison de son expérience, est l'un des activistes arrêtés et envoyés dans la redoutable prison de Sednaya. Il y côtoie des Frères Musulmans, des salafistes, des djihadistes -ceux-là même que Bachar relâchera en 2011 en faisant le pari, réussi, qu'ils couleront l'opposition non djihadiste-, et le leader communiste Abdul Aziz Khayr. Libéré après la vague d'élargissements consécutive au retrait syrien du Liban en 2005, Shihadeh regagne Daraya. Il est au premier rang des manifestants en 2011, après les premiers soubresauts de la révolution à Deraa. En dépit des tirs de soldats, les militants de Daraya poursuivent une action pacifique, malgré les morts lors d'une attaque pendant des funérailles, en février 2012. C'est qu'après le massacre d'août 2012, lorsque 500 à 700 personnes sont tuées lors d'une incursion du régime, que le conseil local se forme et encadre 2 unités de l'Armée Syrienne Libre qui se constituent dans la ville - lesquelles seront toujours sous l'autorité du conseil local, une chose assez rare. Vient alors le blocus en novembre, puis les attaques au gaz sarin d'août 2013, et la non-intervention de l'Occident. La décision de créer la bibliothèque, fin 2013, est également la réponse à un sentiment d'abandon, pour retrouver l'espoir.

Delphine Minoui parle aussi avec Omar Abou Anas, un des combattants de l'ASL d'une des deux brigades de Daraya (Liwa Shuhada al-Islam - une de leurs vidéos de novembre 2015, ici une autre de mai 2016 - et non Liwa Shuhaha al-Islam comme cela est écrit dans le livre, l'autre étant Ajnad al-Sham), qui est surnommé "Ibn Khaldoun" car c'est un des plus gros lecteurs de la bibliothèque, et notamment de cet historien musulman. Aux questions que lui posent la journaliste, assez directe, on devine aisément qu'Omar n'a rien d'un djihadiste ou d'un terroriste, contrairement à ce que laisse entendre Damas. Son livre préféré : La coquille, de Mustapha Khalifé, qui raconte l'enfer du bagne de Palmyre sous Hafez el-Assad - je dois moi-même à la lecture de ce livre d'avoir découvert ce dernier ouvrage, qu'il est difficile d'arrêter de lire en cours de route... Ahmad raconte comment juste après le blocus, une demi-douzaine de combattants du front al-Nosra ont tenté d'investir Daraya. Sans succès, car la résistance civile, appuyée sur le conseil local, a été trop forte. Ahmad lui-même reconnaît un temps avoir été séduit par le discours, sans succomber toutefois. Il faut dire aussi que tous les combattants de Daraya sont des locaux - il y a davantage d'étrangers, sans aucun doute, dans les combattants du régime autour de Daraya...

Le 13 novembre 2015, Ahmad envoie un message de soutien à Delphine Minoui après les attentats de Paris. Difficile de penser qu'un djihadiste, au vu de ce que martèle la télévision syrienne, puisse faire preuve d'autant de compassion... le 7 décembre, le bâtiment abritant la bibliothèque reçoit un baril explosif. Les militants doivent nettoyer, reconstruire. Un mois plus tard, le régime coupe le dernier accès de Daraya à l'extérieur avec la ville voisine de Moadamiya. Il ne reste plus que 8 300 personnes dans Daraya. La journaliste échange avec Shadi, un de ces nombreux activistes devenus reporters "sur le tas", avec un Canon D70 transporté au péril d'une vie féminine jusqu'à Daraya. Avec son appareil, Shadi documente toute la vie de Daraya, dont les nombreuses attaques au baril explosif.

Pour tenir, les militants de Daraya ont créé début 2015 un petit magazine, Karkabeh (Le foutoir). Empli de dérision. Sous terre, où les habitants de Daraya ont appris à se réfugier, les militants réinventent la démocratie. S'interrogent sur tout, le cours des événements depuis 2011, le rôle de certains acteurs extérieurs pourtant vus d'ordinaire comme bienveillants, ainsi la Turquie. Une trêve, le 27 février 2016, permet un temps aux habitants de souffler. Quant à Delphine Minoui, elle est à Istanbul quand l'EI commet un attentat dans la ville, le 19 mars 2016. Mais comme elle le reconnaît elle-même, cette violence n'est qu'un épiphénomène comparée à ce que subit Daraya depuis plusieurs années.

La journaliste discute également avec Houssam Ayash, le chef de la communication du conseil local. Lui échange avec une Syrienne de Moadamiyah, réfugiée à Istanbul avec ses parents, et avec laquelle il veut se marier. L'ONU se décrédibilise en participant à la mascarade des convois autorisés à ravitailler l'enclave par le régime syrien... lesquels soit n'arrivent pas à destination, soit ne comprennent aucune nourriture pour des milliers d'êtres humains qui meurent de faim. Les militants trouvent du réconfort dans certaines lectures : des témoignages sur le siège de Sarajevo, les écrits du poète palestinien Mahmoud Darwish.

Après un silence pesant, Delphine Minoui rétablit le contact avec les militants de Daraya le 12 juillet 2016. Shadi, le reporter, a été blessé par l'explosion d'un baril explosif : son appareil photo, qui l'a sauvé, a été détruit. Deux jours plus tard, le conseil local de Daraya écrit à François Hollande pour le supplier d'intervenir. En vain, évidemment. Assad réduit, par la famine et les bombardements, ce qui reste de la "troisième voie". Et l'EI, lui, frappe à Nice. La peur du djihadiste fait compléter oublier le massacre entrepris depuis 2011 par Damas - au point que beaucoup, en France, préfèrent maintenant pactiser avec Assad, adhérant à son discours fabriqué "Moi ou le chaos", tout un programme. Omar, le combattant, finit par être tué en tentant de ralentir la progression des forces du régime. Après les barils explosifs vient le temps des bombes incendiaires, qui comme ailleurs, dans une stratégie délibérée, visent les hôpitaux, selon un schéma bien connu.

Le 27 août 2016, Daraya doit finalement baisser les armes. Les civils sont évacués, les 700 derniers rebelles évacués en bus vers Idlib. Bachar al-Assad viendra, le 12 septembre, parader dans la localité qu'il a sciemment réduit en ruines. Comme de coutume, les forces du régime mettront à sac la bibliothèque clandestine, dont les livres seront revendus sur les souks de Damas. Les activistes de Daraya, eux, sont venus raconter l'histoire de la bibliothèque de Daraya à l'Institut français d'Istanbul, où Delphine Minoui venait écouter avec sa fille des histoires lues à la médiathèque. Ahmad, avec Abou al-Ezz, a choisi de rester à Idlib. Il verra arriver les réfugiés d'Alep-Est, puis ce sera l'attaque chimique à Khan Sheykhoun, en avril 2017. A Idlib, ils verront les différences avec Daraya : les groupes militaires prennent le pas sur les organes civils, Hayat Tahrir al-Sham finit par imposer sa domination.

Delphine Minoui n'a pas pu tenir sa promesse : Les Passeurs de livres de Daraya ne figureront pas dans les étagères de la bibliothèque. Il n'en demeure pas moins que son ouvrage rend justice à cette "troisième voie", à ces Syriens qui un jour ont dit non à la dictature imposée par le clan Assad depuis plus de 40 ans à leur pays. Contrairement à ce qu'aucuns pensent ou cherchent à faire croire, relayant les éléments de langage du régime syriens, ils ont existé, et existent encore.

dimanche 23 août 2020

Steven J. ZALOGA et Felipe RODRIGUEZ, T-90 Standard Tank. The First Tank of the New Russia, New Vanguard 255, Osprey, 2018, 48 p.

C'est encore Steven Zaloga, spécialiste de l'armée soviétique et de son matériel, qui s'est collé à l'écriture de ce volume Osprey/New Vanguard sur le char T-90.

Le T-90 a été le char le plus produit depuis la chute de l'URSS : 2 700 exemplaires depuis 1991. C'est une évolution du char T-72 conçu par l'usine UVZ de Nijni Taguil, de sa propre initiative sous le nom de Obiekt 188, avant la fin de la guerre froide. Ce prototype insère sur le char T-72 le système de tir A145 Irtysh du char T-80U ainsi qu'un nouveau blindage réactif, le Kontakt-5. Le développement du char ne vient pas à terme avant la chute de l'URSS. Ce n'est qu'en 1992 que le char est accepté pour la production par les autorités russes : on le rebaptise T-90, à la fois pour marquer la nouvelle décennie et pour le distinguer aussi du T-72, qui a fait piètre figure chez les Irakiens pendant la guerre du Golfe...

Le T-90 dispose d'une tourelle en fonte améliorée par rapport au T-72, du blindage réactif Kontakt-5 et du système de protection TShU-1 Shtora contre les missiles antichars. Il a un canon de 125 mm perfectionné, le 2A46M-1, avec une nouvelle gamme de munitions, et bénéficiant du système de tir du T-80U. Le T-90 dispose aussi d'une mitrailleuse NSVT de 12,7 mm téléopérée pour le commandant de char, qui bénéficie en outre de meilleurs systèmes optiques. Le moteur du T-90 est un moteur diesel amélioré par rapport au T-72B : le char est plus lourd, plus mou à la manoeuvre, mais son moteur est plus fiable et consomme moins que celui du T-80U.

La guerre de Tchétchénie pousse le T-90 en avant en raison de la piètre performance des T-80U et T-72. Toutefois, la production est faible dans la seconde moitié des années 1990 : une centaine d'exemplaires livrés aux unités d'Asie et de Sibérie, la 21ème division de fusiliers motorisés de Taganrog, la 5ème division de chars de la Garde. L'usine UVZ se tourne donc vers l'exportation, le char s'appelant alors T-90S. L'Inde va acquérir le T-90S, baptisé localement Bhishma, pour contrer la flotte de chars pakistanaise. Les modifications apportées pour la version indienne donnent naissance au T-90A (Vladimir, du nom du chef designer de UVZ, décédé en 1999), qui est dotée d'une tourelle soudée. La version utilise un nouveau viseur thermique, soit le Peleng ESSA biélorusse importé calqué sur un modèle français de Thalès (finalement produit sous licence à Vologda à partir de 2012), soit le viseur thermique Zenit Buran-M, et le nouveau canon 2A46M-5. Début 2012, 7 ans après avoir été accepté pour le service, le char se compte à 490 exemplaires au sein de l'armée russe : mais on parle d'arrêter sa production en faveur du nouveau T-14 Armata ou de la version modernisée du T-72, le T-72B3. La version exportation, le T-90SA, a été livrée à l'Algérie, ainsi que des T-90S. Ce dernier a également été vendu au Turkménistan, à l'Ouganda, à l'Azerbaïdjan, à l'Irak et au Viêtnam. Le régime syrien a reçu à partir de 2015 des T-90, puis des T-90A. La version ultime du T-90, le T-90AM, a été conçue pour l'exportation. Elle dispose d'une tourelle allongée à l'arrière par un compartiment protégé accueillant des obus, pour éviter les explosions internes, et le nouvel autochargeur AZ-185M2, ainsi qu'un nouveau blindage réactif baptisé Relikt, un système de contrôle de tir Kalina, et une station de mitrailleuse 6P7K de 7,62 mm téléopérée, le T05BV-1, qui peut aussi accueillir une mitrailleuse 6P50 Kord de 12,7 mm. L'Inde s'est montrée intéressée par le nouveau modèle, de même que le Koweït. Sur le plan domestique, le T-90 est concurrencé par d'autres projets de l'usine UVZ : si l'Obiekt 195 avec canon de 152 mm a finalement été abandonné, le T-14 Armata doit à terme le remplacer. L'armée russe préfère actuellement le char T-72B3, version améliorée du T-72B avec un canon 2A46M-5, un système de contrôle de tir Peleng Sosna-U, et des communications digitales. 600 T-72B ont déjà été modernisés en 2016 et UVZ a reçu contrat pour en moderniser 1 000 autres, à un coût unitaire de 880 000 dollars. Une version avec moteur amélioré, le T-72B3M, coûterait 1,3 millions de dollars pièce.

Le volume se termine sur les variantes du T-90 : le véhicule blindé BMPT Terminator, le lance-roquettes automoteur TOS-1, le véhicule du génie IMR-2M, le véhicule de dépannage BREM-1M, le poseur de pont blindé MTU-90, le véhicule démineur BMR-3M.

Si la partie historique et description matérielle de l'engin est comme toujours très satisfaisante avec Zaloga, qui reconnaît par ailleurs que les sources en anglais sont ténues et ne cite que 2 sources russes en fin de volume, on ne peut que déplorer l'absence totale de la partie utilisation opérationnelle alors que le livre a été publié en 2018. Comme cela est cité dans le livre, la Russie a livré des T-90 au régime syrien, qui les a redistribués au sein de ses forces armés et autres milices, lesquelles les ont utilisés au combat. Plusieurs ont été détruits ou touchés par des missiles antichars, 2 ont été capturés par Hayat Tahrir al-Sham qui les a retournés contre le régime, et 1 par l'EI dans l'est à la fin 2017. Liwa Fatemiyoun, la division créée par les Pasdarans avec des Hazaras recrutés en Iran pour se battre en Syrie, a également été pourvue de chars T-90. Ces chars sont toujours utilisés au combat cette année et les livraisons à la Syrie continuent depuis la Russie. Kataib Hezbollah, milice chiite irakienne pro-iranienne qui a combattu en Syrie aux côtés du régime syrien, a déployé un char T-90 pendant la bataille d'al-Qaïm en novembre 2017. L'Irak lui aussi a reçu de nouveaux contingents de chars T-90.

On ressort un peu frustré, au final, de cette lecture : reproche fréquent que l'on peut adresser aux volumes de chez Osprey, idéaux pour découvrir certains matériels quand on est néophyte, mais pas assez conséquents, en taille, pour proposer l'étude de l'emploi opérationnel des engins, faute aussi, peut-être, de recherches de l'auteur sur le sujet. Dommage !

jeudi 20 août 2020

Seidik ABBA, Mahamadou Lawaly DAN DANO, Voyage au coeur de Boko Haram. Enquête sur le djihad au coeur de l'Afrique subsaharienne, Paris, L'Harmattan, 2019, 86 p.

Ce court opuscule est en travail à quatre mains entre Seidik Abba, journaliste et écrivain, originaire de Diffa au sud-est de Niger, ville régulièrement visée par les djihadistes locaux, et Mahamadou Lawaly Dan Dano, ancien gouverneur de Diffa (2016-2018), artisan d'un programme de démobilisation des djihadistes.

Dès l'introduction malheureusement, on sent que l'ouvrage ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Les auteurs ont du mal à expliquer la différence entre les deux branches rivales nigérianes, celle de la province Afrique occidentale de l'Etat Islamique (PAOEI) et le Jamat Ahl al-Sunna li-l Dawah wal Jihad (JAS) d'Aboubakar Shekau. On comprend vite qu'ils ont fait le choix minimal de retranscrire, brièvement, des entretiens avec des djihadistes repentis du centre de déradicalisation de Goudoumaria, au Niger. Ils soutiennent que cela en apprend beaucoup sur la question, tout comme les 3 annexes, présentant les circonstances de la mort de Maman Nour, l'interview d'un chef de canton et un portrait d'un chef djihadiste, Aboucar Maïnok. Force est de constater que malheureusement, ce n'est pas le cas.

Les 22 témoignages sont en effet livrés brut, sans aucun commentaire critique ou presque. Peu ou pas de datation, et souvent pas de précision quant à l'appartenance à tel ou tel des 2 groupes - on la devine parfois à la lecture du témoignage. Surtout, ces témoignages, en plus de ne pas être contextualisés, ne sont pas recoupés par d'autres sources, secondaires ou non. Certes, les témoignages bruts apportent quelques informations intéressantes : on voit les différences de motivation dans l'engagement (par intérêt, par adhésion au projet religieux, par contrainte) ou le sort tragique réservé aux femmes. Des djihadistes repentis montrent que le groupe est bien organisé sur le plan militaire, que la PAOEI a adouci le traitement réservé aux civils notamment pour devenir autosuffisante sur le plan alimentaire. Les îles du lac Tchad comprennent des camps d'entraînement militaire pour les nouvelles recrues. Les djihadistes examinent avec précision les positions attaquées, et laissent toujours une possibilité de fuite aux défenseurs pour briser la résistance plus facilement. Les djihadistes, qui fonctionnent par escouades de 5 à 10 hommes, selon les témoignages, abandonnent les corps de leurs camarades en cas de défaite. Certaines recrues sont aussi victimes de châtiments corporels sévères, notamment l'ablation d'une main. La partie la plus intéressante du livre est peut-être celle du business de la guerre : comment les djihadistes montent des attaques ciblés pour se ravitailler, visent à enrôler tous les métiers possibles par être autosuffisants, ont des acheteurs dans les villes, se ravitaillent en pièces détachées pour leurs véhicules, ont des courriers aussi pour leurs achats dans les zones tenues par le gouvernement.

Les annexes ne tiennent pas plus leurs promesses. L'interview du chef de canton rappelle juste, en quelques pages à peine, que la zone entre Diffa, au Niger, et Maiduguri au Borno, au Nigéria, constitue un ensemble cohérent en dépit de la division coloniale en deux pays. Le deuxième annexe sur la mort de Maman Nour ne nous apprend rien de plus que l'on savait déjà. Et comme le dernier, bien trop court, sur le chef Aboucar Mainok, il n'est pas sourcé ni muni de notes. La bibliographie en fin de volume compte singulièrement peu de livres récents sur le sujet, et tous francophones, oubliant ainsi un pan entier de la recherche (anglophone).

En résumé, on ressort avec un grand sentiment d'inachevé. Interroger les djihadistes repentis pour mieux comprendre les djihadistes des différents groupes du bassin du lac Tchad est sans doute indispensable. Mais se contenter de livrer leur témoignage brut, sans aucune contextualisation ni apparat critique, et en ne tentant pas de confronter ces témoignages aux autres sources sur le sujet, semble quelque peu limité. Espérons qu'un ou plusieurs autres ouvrages essaieront de dépasser cette simple retranscription brute.

mercredi 19 août 2020

Brice ANDLAUER, Quentin MÜLLER, Pierre THYSS, Traducteurs afghans. Une trahison française, La Boîte à Bulles, 2020, 112 p.

Cette bande dessinée est l'adaptation d'un livre : Tarjuman, enquête sur une trahison française, qui raconte l'histoire de ces centaines d'Afghans employés par l'armée française (dont les tarjuman, les traducteurs), mais qui au retrait de la France, en 2012, n'ont pas eu droit pour la plupart à un visa. Un abandon qui rappelle des précédents fâcheux dans l'histoire de l'armée française. C'est avec grand intérêt que j'ai lu cette bande dessinée (et pas encore le livre) car peu de temps auparavant, j'avais été moi-même interrogé par un des auteurs, Quentin Müller, après la mort du général Soleimani en Irak. J'ai eu à faire à un journaliste très professionnel et j'étais donc curieux de lire cette histoire relatée en bande dessinée.

Celle-ci est préfacée par Caroline Decroix, vice-présidente de l'association des interprètes afghans de l'armée française, qui a contribué à leur combat. Le propos choisit de faire découvrir cette histoire par le parcours de 3 des interprètes : Abdul Razeq Adeel, qui fait ce choix dès 2001 alors qu'il n'est même pas majeur, qui sert d'interprète pour la formation de l'armée nationale afghane (ANA), avant d'accompagner les soldats français en mission dans la Kapisa, un secteur particulièrement dangereux. Shekib Daqiq s'engage en 2010 ; quant à Orya, il accompagne lui aussi les soldats français sur le terrain. Les tarjuman doivent faire face à la jalousie des soldats de l'ANA ; aux talibans, qui plastiquent leur maison (Abdul Razeq en septembre 2011), ou qui placent des checkpoints temporaires sur les routes (Shekib échappe par miracle à l'un d'entre eux en revenant de son travail), avant de se faire tirer dessus par un homme à moto. Revenus dans leurs villages, les tarjumans sont mal considérés : au moment où la France se retire, les talibans sont toujours là, et la population ne veut pas de problème avec eux. Les demandes de visas que font les traducteurs ne sont pas prises en considération, alors que ces derniers sont parfois menacés directement au téléphone par les talibans. Les tarjumans se constituent en association, sont appuyés par Caroline Decroix. Abdul Razeq obtient finalement un visa. Shekib, lui, tente de passer par la route des migrants clandestine, et se retrouve séparé de sa femme pendant le voyage. Orya, qui n'a pas eu son visa, est blessé à coup de fusil à pompe par des agresseurs en moto. La femme de Shekib, revenue à Kaboul après avoir été placée dans un camp de réfugiés en Turquie, a la jambe brûlée à l'acide en pleine rue. En juillet 2018, Caroline Delcroix se rend à Kaboul pour soutenir les tarjumans qui militent encore pour obtenir leur visa. La question débouche finalement dans les médias français : on compare la situation des tarjumans avec les harkis - comparaison également faite en son temps par Emmanuel Macron... et le 20 octobre 2018, Qader Dawudzai, un ancien tarjuman, est tué dans une attaque suicide à Kaboul. Interpelé par un sénateur dix jours plus tard, le ministre des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian apporte une réponse qui malheureusement manque singulièrement de compassion. Seuls 250 des 800 personnels afghans employés par la France ont été rapatriés à ce jour.

Dans la postface, les auteurs rappellent qu'un autre tarjuman a été grièvement blessé par balles au moment où ils écrivent ces lignes. Reçu à l'ambassade de France en novembre 2019, on n'avait pas prix au sérieux les menaces dont il assurait faire l'objet. Les tarjumans doivent faire à une administration qui comme souvent n'est pas à la hauteur de ses responsabilités et qui rend le combat encore plus difficile. Caroline Delcroix aura dû batailler pour obtenir la "protection fonctionnelle" d'un étranger, ce qui a permis finalement à Orya d'arriver en France en janvier 2019.

On ne peut qu'être sensible, évidemment, à la situation des tarjumans afghans. La situation risque d'ailleurs de se répéter sur d'autres théâtres où la France est engagée. Ayant été moi-même fort mal traité par certaines administrations en raison de mon travail sur le conflit syrien et l'Etat islamique, et en raison de menaces de mort de djihadistes français, j'ai une raison particulière de trouver ce combat particulièrement noble. Quand des vies humaines sont en jeu, il n'y a pas à hésiter, mais à agir.